这部分主要是本书在政治制度方面的内容,简析一下希腊在政治制度方面的发展。为我们所熟知的是,人类在有了财富、权力的概念之后,慢慢的群居生活中产生了阶级之分,从蛮荒的动物世界到智能化的早期文明,社会上逐渐形成以道德和法律为主要标准的行为规则,组织这一套大规则能够正常运行的就是行政体系,它来保证社会的平稳发展,同时也对人们的各方面产生巨大的影响。

政治制度

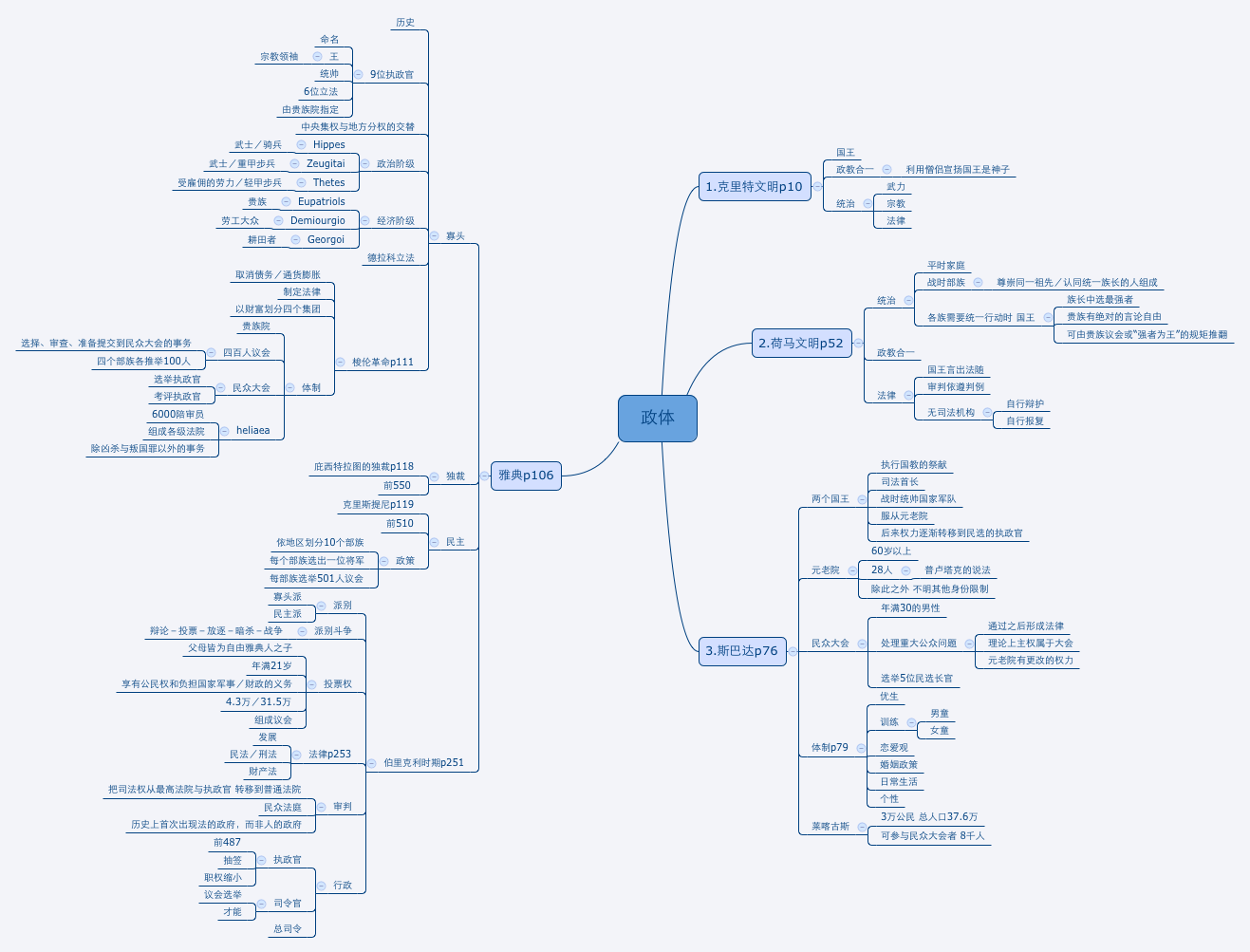

我们从书中,可以大概总结出希腊各个时代具有代表性的行政结构。主要有早期的克里特文明、荷马史诗时代的文明,接下来就是两个极具代表性的城邦——雅典和斯巴达。可以看出,早期文明由于各种考据的限制,所能得到的信息较少;相对而言,希腊黄金时代的著名城邦则信息丰富,尤其是雅典,几乎拥有所有具有代表性的政体。

时间线

从时间线上挨个看下来。克里特文明似乎和所有人类早期文明没什么不同,始获智慧的人们积极的寻求解释这个世界上一切事物的答案,在茫然中将因果归功于鬼神,国家政教合一,国王以武力、宗教、法律维系自己的统治。

而在那以后,虽然希腊人还是那么迷信,但是王权与神权似乎逐渐分开,理性的思考在上千年中逐渐占据上风。到荷马时代,虽然政教依然合一,但国王的统治却不在具有绝对意义。有一点早期游牧民族的意思,国王开始在部族族长之间以最强者担当,这就产生了很多种可能;贵族的权力很大、拥有绝对的言论自由,甚至可以通过议会或者“强者为王”这个古老的规矩合法的推翻国王。当然,强势的国王即是真正的独裁者,言出法随。虽然如此,可以看出此时希腊政体中权利是相对分散的,而同时代的中国在周朝早期,“家天下”的概念早已深入人心。

后面是经过不断拓张与发展的希腊城邦文化下的两个著名代表,到后期他们的政治内核是完全不同的,但或许是受到了前辈的影响,真正形成一个人独裁的情况非常之少。

斯巴达起初是双王制,本身权利就一分为二,而后来王的权利逐渐转移到民选的执政官,各种政治权力最终又受制于元老院。年满三十的男性公民组成民众大会,这个大会需要推选多名执政长官,也可以处理公众问题比如制定法律的修正案。值得注意的一点是,公民的定义与人数,所谓公民即斯巴达人(Spartans),为征服者多利亚人的子孙,享有完全的公民权者。在莱喀古斯变法的时代,斯巴达只有3万公民,而总人口却达到了37万余人。在莱喀古斯立法以后,斯巴达逐渐变成一个在融合了专制、贵族、民主三种形态的政府控制下的军国主义国家。

相似的是。早期的雅典跟斯巴达如出一辙,不过权力上更加分散。雅典开始有9名执政官负责所有的政治事务,称号为王者却是由贵族院指定的。政治上阶级的划分由公民所处的兵团种类有关,就在经济上而言则是贵族-劳工-农民三个阶层。在这一套体系下矛盾发展的愈演愈烈时,便有了德拉科立法与梭伦革命。尤其是梭伦革命,以一种相对温和的手段重新划分了阶级、权力更加民主化,缓解了社会矛盾,为日后的民主体制打下了基础。之后经过了庇西特拉图几十年的形式上的独裁,到了这位独裁者的儿子的时代,克里斯提尼造反成功,制定了更加民主化的政治体系,直到后来伯里克利时期雅典发展到最高峰。

雅典与斯巴达

作为希腊本土上极具威名的母邦,其政体的发展也十分引人注目。特别是希波战争之后的伯罗奔尼撒内战,在某种程度上是对其政治体系的考验,战争的结果也影响了希腊世界对政治形式的看法。这里做一些粗浅的对比。

立法

政治体系的发展,似乎是历史大势的发展的一个侧面映射。它也具有一定的因果关系,从早期人们需要一个王或几个王的统治、需要一个类似元老院的机构,到需要一个公民大会,来表达底层群众的诉求,都需要一个过程。这一点上雅典与斯巴达似乎有一定的相似性,早期的政体架构发展到一定程度,难以缓和日益激化的阶层矛盾时,斯巴达出了一个莱喀古斯;而在雅典,则是德拉科(wiki上称作德拉古)和梭伦。他们制定法律,约束贵族,对平民势力作出一定的让步,重塑整个政治体系,缓和社会矛盾。从大方向上,他们都成功了,当然两个城邦却走向了不同的方向。而在他们那个时代大概四五百年后,中国的战国时代,也涌现了一批法家人物,变法图强,最终使中华文明走上了与欧洲文明完全不同的道路。

公民体制

现在去看斯巴达培养一个公民的体制,依然觉得严酷无比。从今天看来近乎变态的优生政策,到童年就开始的训练,成年后的严苛的集体生活,整个社会对战斗的认可。它的整个体系只能产生优秀的战士,而缺少对事物思考的精神。

相对而言,雅典则宽松很多。当然它也存在优生的政策但相较而言不算严苛,对青少年的培养也近乎全面,写作、音乐、体育、绘画等属于初级教育;而到了高等教育,则还需要学习哲学、修辞、历史等。16岁开始锻炼体质;18岁入“雅典青年团”;次年戍边;21岁青年时期的训练全部结束,脱离父母的管教,获得雅典公民资格。很明显,雅典体系下培养出的公民更加的“正常”,或许他们在战斗技巧上不如前者,但是从综合素质而言却远胜之。

两种体系下培养出公民的结果,从后来的历史上显而易见。斯巴达在立法以前,也曾有过绚烂的文艺作品,但之后近乎于绝迹;而雅典之丰富多彩与兼容并包,自不必说。另外值得一提的是,无论是雅典还是斯巴达,对其“公民”组成的依赖都十分严重,如前所述,斯巴达的公民与总人口比例是3:37,雅典也是类似。

那么两国公民之所以能够积极的投身于公共训练或者整治活动中,本质上是因为公民是脱产的,他们不需要考虑温饱问题,所以公民更加容易成为一名合格的战士、政客或者学者,相对而言,最底层的奴隶生活与地位,可想而知。这也意味着这种城邦政治存在一个最大隐患,一旦公民数量急剧减少,不消外敌来犯,其内部统治就足以使他们的统治者焦头烂额。所以,伯罗奔尼撒之中,雅典远征西西里失败之后,便很难抵御斯巴达的再次进攻;而后来斯巴达军阵被底比斯击败、公民数量损伤严重之后,霸权地位就再也没有恢复了。

发展

从时间线上来看,政治体制是以适应当时的社会需要而不断发展的,或者说是相辅相成的。从小的点上讲,是一个又一个或有趣、或残暴、或高尚、或卑鄙的小故事与大人物,体现和促成了这些制度上的变化;从大方向上,似乎也可以理解成是人们在社会制度的组成方面、根据时代的需要自动调整与更新的一个过程。包括立法之后,斯巴达与雅典的法律也不是一成不变的,或腐朽变质、或推陈出新,都为后来者提供了参考。

上述的政体发展导图中,少了一个——马其顿时期的希腊世界。从亚历山大大帝时期而言,希腊世界似乎是一个帝制国家,但是由于大帝的早死,帝国立刻分崩离析,这也从侧面反映了亚历山大在专制制度建立上的粗枝大叶;而大帝的几个遗产继承者,也很难说创造出了有效的专制政体,罗马来临之后,要么覆灭要么束手。而在地球的另一端,偏居西隅的秦国正在接受法家商鞅的改造,直至秦始皇“奋六世之余烈”,一统天下,拉开了中国帝王专制的序幕,这就是另外一个故事了。

下一篇,我们可以从各方面对比一下中西方的异同,尝试解释一下为什么中西方的后来是完全不同的两个故事。